Suizidprävention und Lebensschutz müssen immer an erster Stelle stehen

Markus Grübel, Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, plädiert angesichts des Sterbehilfe-Urteils des Bundesverfassungsgerichts für eine staatliche Suizidpräventionsstrategie und für eine Neuregelung der Sterbehilfe im Strafgesetzbuch. Aufgabe des Staates müsse es sein, den Bürger bis zum Ende zu schützen.

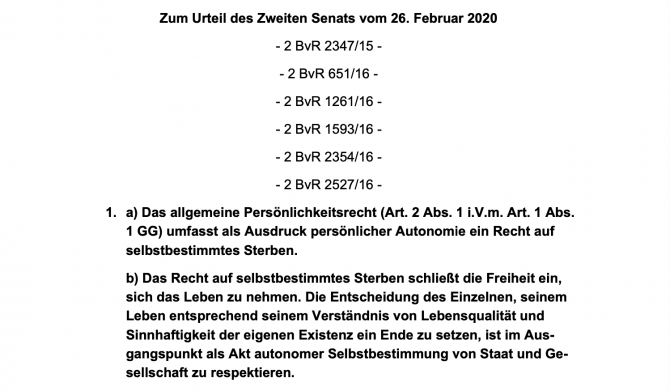

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 26. Februar 2020, erging das Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es erklärte den § 217 Strafgesetzbuch, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte, für verfassungswidrig. Die Karlsruher Richter betonten das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben, und zwar unabhängig von Alter oder Krankheit. Das schließe auch die Freiheit ein, Hilfe beim Suizid in Anspruch zu nehmen. Diese richterlich theoretische und vor allem undifferenzierte Sicht auf die Sterbehilfe kritisieren viele Ärzte und Fachleute, die in ihrem Alltag täglich mit Menschen konfrontiert sind, deren Gedanken häufig oder andauernd um Leben und Tod und zwischen Lebensfreude und Sterbenwollen kreisen.

Mir stellen sich zwei Fragen zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Erstens: Ist die Abwägung von Autonomie im Verhältnis zum Lebensschutz richtig getroffen? Und zweitens: Ist die Selbsttötung mit Unterstützung eines Dritten ein „normaler Vorgang“?

Aufgabe des Staates ist es den Bürger bis zum Lebensende zu schützen

Ich habe große Sorge, dass die Selbsttötung mit Hilfe Dritter zur Normalität werden könnte. Für mich hat das Bundesverfassungsgericht mit dem Urteil die Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung überschritten, weil es damit den klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers übergangen hat. Es mag sein, dass das Gericht zwar immer Letztinterpret ist, aber dennoch nicht Alleininterpret. Vor allem wenn es um den Autonomiebegriff geht. Das Gericht betont die Selbstbestimmung, ohne sich damit im Detail auseinanderzusetzen.

Ich frage mich, ob sich der Autonomiebegriff des Bundesverfassungsgerichts mit dem Autonomieverständnis in unserem Grundgesetz deckt. Schließlich ist es Aufgabe des Staates und somit des Gesetzgebers, seine Bürger bis zum Lebensende zu schützen. Und hier lässt sich für mich ein all-gemeines Recht auf Selbsttötung verbunden mit der Freiheit zur Suizidassistenz nicht als Ausdruck von Autonomie interpretieren. Das Fürsorgeprinzip ist in unserer Tradition und unserem Werteverständnis ganz tief verankert. Auch philosophisch (Kant, Rousseau) ist der Autonomiebegriff eng mit der Würde und dem Lebenswert eines Menschen verknüpft und nicht an körperliche Unversehrtheit gebunden. Und in diesem Sinne hat auch ein künstlich ernährter, dementer Mensch Autonomie.

Mit der erforderlichen Neuregelung wird es nun Aufgabe des Gesetzgebers sein, die Waage zwischen “Fürsorge” und “Autonomie”, zwischen “Suizidprävention” und “Suizidassistenz” ins Gleichgewicht zu bringen.

Es ist nicht der Tod, es ist das Sterben, das mich beunruhigt

Viele Menschen unterschiedlichen Alters, die (gelegentlich) einen Sterbewunsch äußern – unabhängig davon, ob Sie in einer Lebenskrise stecken oder eine Krankheit mit tödlichem Verlauf haben –, nehmen oft vom Sterbewunsch Abstand, wenn sich richtig um sie gekümmert wird und ihnen die Zeit und der Raum gegeben wird, über ihre Gefühle, Ängste und Nöte zu sprechen. Michel de Montaigne, ein französischer Renaissancedenker, spricht vielen Menschen aus dem Herzen: “Es ist nicht der Tod, es ist das Sterben, das mich beunruhigt”. Dieser Satz bringt sehr gut zum Ausdruck, was viele Menschen, ob gesund oder krank, ob jung oder alt, bedrückt: die Angst vor einem langen Sterbeprozess, vor Schmerzen, aber auch vor Abhängigkeit und Hilflosigkeit gegenüber ärztlichen Entscheidungen und die Angst, Angehörigen zur Last zu fallen.

Unsere Aufgabe ist es, lebensmüden und sterbenden Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Wir sollten also betroffene Menschen nicht in ihrer Suizidabsicht unterstützen oder ihnen dabei assistieren. Wir müssen Menschen mit psychischen Problemen Hilfe zur Selbsthilfe leisten und Patienten in Hospizen und Palliativstationen im Sterben begleiten. Wir müssen Ihnen durch eine gute Schmerztherapie die Angst nehmen, aber nicht den Sterbezeitpunkt mitbestimmen. Meinem christlichen Verständnis nach müssen Suizidprävention und Lebensschutz immer an erster Stelle stehen.

Daher ist aus hospizlicher- und palliativmedizinischer Sicht die Schaffung einer staatlichen Suizidpräventionsstrategie dringend notwendig. Zukünftig braucht es unabhängig von der gesetzlichen Neuregelung des Sterbehilfeparagrafen vor allem die Anerkennung der psychosozialen Fachgruppe in der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV), die Förderung der Koordination von Hospiz- und Palliativnetzwerken, sowie flächendeckende Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem müssen vulnerable Gruppen besonders geschützt, und die hospizliche und palliative Fürsorgekultur auch finanziell weiter ausgebaut werden.

Selbsttötung sollte im Strafgesetzbuch geregelt werden

So dringend die gesetzliche Neuregelung bezüglich der Rechtssicherheit für Ärzte, Fachkräfte aus der hospizlichen und palliativmedizinischen Praxis und Betroffenen ist, so wenig darf sie jetzt übereilt getroffen werden. Es braucht eine vorgeschaltete ausführliche parlamentarische Debatte, wie sie es schon 2015, als das Sterbehilfeverbot eingeführt wurde, gegeben hat. Uns Abgeordneten ging es 2015 vor allem darum, einigen, sehr offensiv werbenden Sterbehilfevereinen Grenzen aufzuerlegen und Beihilfe zur Selbsttötung als Geschäftsmodell zu verbieten. Diesen Organisationen hat das Urteil wieder Tür und Tor geöffnet. Und obwohl wir diese Tür nicht mehr dauerhaft verschließen können, müssen wir sie wirksam kontrollieren können.

Im Mai soll es im Bundestag eine erste Orientierungsdebatte zum Thema geben. Die Ausgestaltung des Gesetzes steht aber erst zur Debatte, wenn die Grundfragen geklärt sind. Wollen wir, dass der Staat das Leben schützt? Und: Wie wollen wir es? Wo soll die Neuregelung erfolgen? Im Strafrecht oder in einem eigenen Sterbehilfegesetz? Wollen wir einen Ermöglichungsansatz oder einen Verhinderungsansatz? Für mich möchte ich deutlich sagen, dass ich eine Regelung im Strafgesetzbuch möchte. Die Selbsttötung ist nicht der Normalfall und eine Selbsttötung mit Hilfe Dritter soll im Grenzbereich der Strafbarkeit verortet bleiben.

Erst danach sind Fragen zu diskutieren, die auch in den bisher vorgelegten Gesetzentwürfen noch nicht ausreichend geregelt und erläutert sind. Beispielsweise nach Beratungspflichten, Wartefristen, der Möglichkeit der Vorverfügung in Patientenverfügungen und vor allem auch Regelungen bezüglich des Umgangs mit Minderjährigen, Behinderten, Dementen und psychisch kranken Personen. Für mich als gläubigen Christen liegen Anfang und Ende des Lebens allein in Gottes Hand. Deshalb ist mir vor allem an einer guten und rechtssicheren Lösung für die Hospize und kirchlichen (Pflege-)Einrichtungen gelegen. Sterbehilfevereine sollen dort nicht wie selbstverständlich ein- und ausgehen dürfen. Spätestens hier hat das “Urteil über Leben und Tod” meist ohnehin ganz natürliche Grenzen. Und es darf keine Mitwirkungspflichten geben. Einrichtungen von kirchlichen Trägern sind Tendenzbetriebe und dürfen nicht gezwungen werden gegen ihre Werte und Überzeugungen zu handeln.

Markus Grübel MdB

Jahrgang 1959, ist seit 2002 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Esslingen und Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Bevor er 2005 Co-Vorsitzender des interfraktionellen Gesprächskreises Hospiz im Deutschen Bundestag wurde, beschäftigte er sich in der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin gleichermaßen mit Fragen zu Lebensschutz, Patientenverfügung, Hospizarbeit, Palliativmedizin und Sterbehilfe.

Foto: Tobias Koch